仁和寺の文化財工芸品

仁和寺に伝わる工芸品には、仁和寺草創期から鎌倉時代にかけて、

密教の世界・王朝の美を伝えるものと、

桃山時代から江戸時代初期の文化の広がりを示すものに大別されます。

前者は「宝相華迦陵頻伽蒔絵冊子箱」「金銅火焔宝珠形舎利塔」など、

後者は「住吉蒔絵机」、仁清作「色絵瓔珞文花生」などが挙げられます。

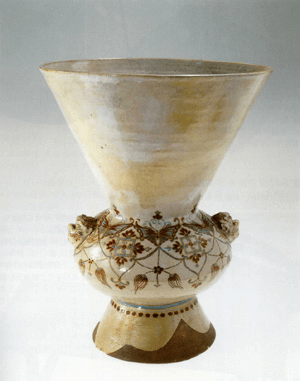

色絵瓔珞文花生

Iroe yorakumon hanaike

Iroe yorakumon hanaike

重要文化財

江戸時代

正保年間(1644〜47)頃、仁和寺門前に御室窯を開き、京焼の基を築いた野々村仁清の作品。高さは33.3cm。肩の左右に獅子頭を付け、器の内外ともに白釉を施します。中蕪の部分には御堂内部を荘厳する瓔珞が描かれ、仏器にふさわしい花生といえます。

宝相華蒔絵宝珠箱

Hosoge makie hoju bako

Hosoge makie hoju bako

国宝

平安時代

宝珠を納めた箱。宝珠とは願いをかなえてくれる霊験あらたかな玉で如意宝珠とも呼ばれました。また平安時代には釈迦の遺骨である仏舎利と同一視され信仰の対象ともなりました。

この宝珠箱は、金銀と青銀の研出蒔絵で宝相華や尾長鳥、瑞鳥を描きます。また箱中に四天王を描いた板絵が残されており、箱の中で宝珠を守護する様にその周囲に立てたと考えられています。

この宝珠箱は、金銀と青銀の研出蒔絵で宝相華や尾長鳥、瑞鳥を描きます。また箱中に四天王を描いた板絵が残されており、箱の中で宝珠を守護する様にその周囲に立てたと考えられています。

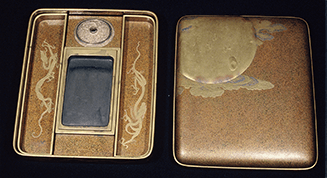

日月蒔絵硯箱

Jitsugetsu makie suzuri bako

Jitsugetsu makie suzuri bako

重要文化財

桃山時代

金粉を密にまいた濃梨地に、蓋表の左上には金貝で日輪、銀金貝で雲を表し、蓋裏には銀金貝で七日月と雲を描きます。また、側面などに三つ爪の龍が上下・左右に蒔絵され、日月・龍は共に対比するように描かれています。天界の二大要素と考えられる日月と、天地を超越する霊獣である龍を箱全体に描く壮大な硯箱です。